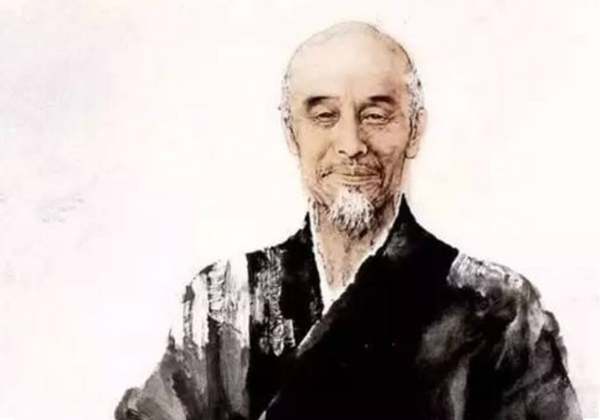

「長亭の外、古道の傍、碧い草は天に連なる;夕風が柳を撫で笛の音が消え、夕陽は山の向こうの山。天の果て、地の角、知己の半ばは零落;一杯の濁り酒に残りの喜びを尽くし、今宵の別れの夢は寒し。」この広く愛されている「送別」は今なお多くの人々の郷愁を呼び起こします。この曲はアメリカの音楽家スティーヴン・フォスターが作曲し、作詞者は中国近代芸術界の傑出した先駆者である李叔同、後の弘一法師です。

賑やかな上海から芸術の日本へ

李叔同は1880年10月23日に天津で生まれ、18歳の時に母親と共に上海に移りました。この繁栄する都市で、彼は南洋公学(現在の上海交通大学の前身)で学ぶだけでなく、著名な教育者黄炎培を含む多くの文人や芸術家と知り合いました。

1905年に母親が亡くなった後、彼は日本へ渡り、音楽、絵画、演劇芸術に専念しました。彼は演劇協会を設立し、「椿姫」で女装して演じたことでも知られ、後に「椿姫遺事」を書き残しています。日本での留学中、彼は番茶(日本の緑茶)を飲む習慣を身につけ、帰国後もこの生活習慣を保ち続けました。

杭州の茶香る歳月

李叔同が初めて杭州を訪れたのは1902年で、わずか一ヶ月の短い滞在でしたが、湧金門(杭州の古い城門)の外でお茶を飲んだ印象を持ちました。二度目の訪問は1911年(中華民国元年)で、この杭州滞在は約10年に及びました。

杭州の西湖畔で、李叔同は林語堂、胡適、郁達夫、巴金などの同時代人とは全く異なる生活を送りました。夏丏尊、姜丹書と西湖を夜遊し、「西湖夜遊記」を残し、そこには茶の香りと菱や蓮の楽しみが描かれています。彼は特に景春園の楼上で一人お茶を楽しむ静かな時間を大切にし、西湖でのお茶は生涯忘れられない思い出となりました。

茶、芸術から修行へ

1916年、李叔同の人生の転機が訪れます。彼は虎跑寺(杭州にある古寺)で21日間の断食を選びました。詳細に記録された「断食日記」の中で、茶は外界との重要なつながりとなりました:

- 準備段階での「番茶」;

- 断食期間中の「梅茶」と「塩梅茶」;

- 回復期に紅茶を味わった時、彼は「まだ茶の味がしない」と感じ、感覚と精神の変化を如実に反映しています。

この断食は、彼が李叔同から弘一法師へと変貌する象徴となり、茶は彼の華やかな俗世から出世間的な静寂への心の旅を見守りました。

一生に寄り添う茶、一世の禅意

弘一法師は芸術家の鋭い感性と高僧の禅の悟りを完璧に融合させました。彼の人生において茶は単なる日常の飲み物ではなく、精神修行の姿勢を象徴するものでした。

南宋の趙佶(宋の皇帝、芸術家としても知られる)の「大観茶論」にある「沖澹閒潔、韻高致靜」(純粋で静かで清らかであり、高雅な韻と静かな趣がある)という言葉は、弘一法師が一生涯追求した境地そのものです。彼の若い頃の山茶花の詩から、晩年のシンプルな番茶、梅茶、紅茶まで、茶は常に彼の人生の真理を探求する旅に寄り添ってきました。

李叔同の人生は、彼が最も愛した一杯の清らかなお茶のように、時代の激流の中で、次第に純粋で超越的なものとなりました。

Teatasting.netで茶文化の真髄を体験してください。