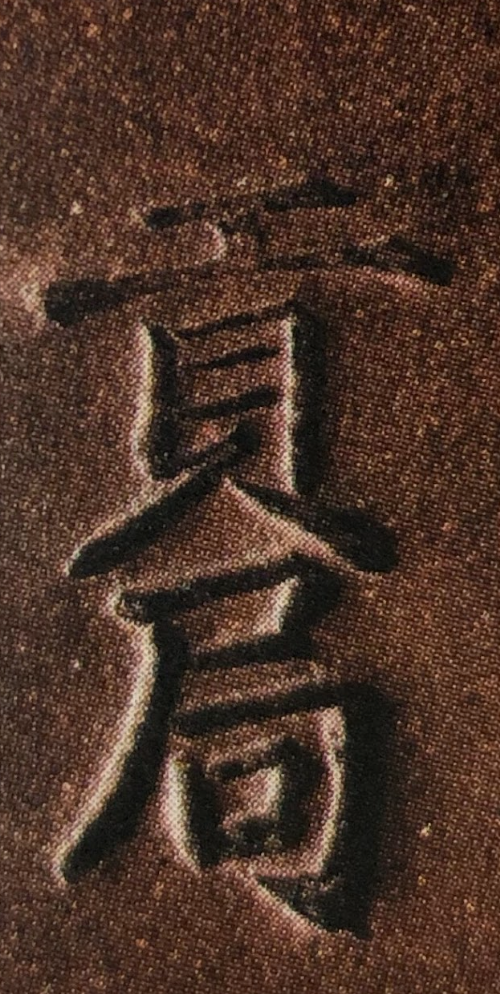

オランダ・フローニンゲン博物館の中国陶磁器展示室には、一見すると地味な朱泥の小さな急須が二つ静かに並べられている。だが、その底に刻まれた銘文を注意深く見ると、歴史上の大きな謎が浮かび上がる。一方には「天啓貢局」、もう一方には「順治貢局」と刻まれているのだ。

もし銘文どおりの年代を信じるなら、これらはそれぞれ明の天啓年間(1621〜1627年)と清の順治年間(1644〜1661年)に作られたことになる。だが、驚くべき事実がある——明代にはそもそも「貢局(こうきょく)」という官製機関は存在しなかった!

それでは、この海を越えてヨーロッパの博物館に収蔵されてきた中国の茶壺には、一体どのような秘密が隠されているのだろうか?

「貢局」という歴史的幻影

「貢局」という言葉から、多くの人は宮廷への献上品や官製の器物を連想するだろう。だが、史料を詳しく調べてみると驚くべき事実が明らかになる。明代の宜興には官窯は設置されておらず、「貢局」と呼ばれるような機構も存在しなかったのである。

宋伯胤の著書『紫砂苑学歩』によれば、「『陶正』という官職は明清両代には見られず、明の万暦年間においても朝廷が紫砂陶を官製する記録は存在しない」と指摘されている。周高起が『陽羨茗壺系』で「荊渓陶正司陶復」や「陽羨貢局はすでに明代に創設された」と述べたのは、おそらく後人の誤解や付会に過ぎない。

実際のところ、明清時代において官窯が置かれていたのは景徳鎮のみであり、そこには「督陶官」と呼ばれる監督官が配置されていた。宜興の紫砂壺が宮廷に納められたことはあるが、それは商業的な委託製造の形式であり、官窯による直接的な製造ではなかった。

清代の宮廷で使用された宜興壺も、①造弁処が宜興に発注する場合、②地方官が宮廷に献上する場合、この二つのルートによってのみ入手されていたのである。

ヨーロッパ博物館に残る「偽りの明代」

では、フローニンゲン博物館が所蔵する「天啓貢局」銘の壺は何なのか?

『東方陶芸とオランダ・デルフト陶器』という資料によれば、これらの「貢局」銘の宜興壺は「献上品ではなく、外販用に作られた陶器」であると記録されている。

この発見は極めて重要である。つまり、「貢局」という銘文は官製の証ではなく、商業的なブランド表記だったのだ。

清末から民国初期にかけて、宜興の壺商人たちは海外市場での販売価値を高めるために、「貢局」という格式ばった名称を意図的に使い、「宮廷御用」の印象を演出したのである。

さらに興味深いのは、これらの壺が明らかな年代錯誤を含んでいることだ。「天啓貢局」という銘は明の天啓年間を示唆しているが、実際の製造は清末から民国時代にかけての可能性が高い。このように古代の権威を借りて商品の価値を高める「託古」の手法は、中国の商業史においてしばしば見られる。

外販商号に見るマーケティングの知恵

「貢局」現象は、中国商人のマーケティング的知恵を象徴している。現代の広告が存在しなかった時代、響きのよい商号は最高のブランド戦略だった。「貢」という字は宮廷御用の尊貴さを、「局」という字は官機関の権威を想起させ、この二文字の組み合わせは一瞬にして高級ブランドの印象を作り出した。

この手法は、当時の外販市場で特に効果的だった。ヨーロッパのコレクターたちは中国の政治制度や歴史的背景を詳しく知らなかったため、「貢局」銘に容易に惹かれたのである。「天啓貢局」と刻まれた小さな壺は、彼らにとって神秘的な東洋宮廷からの至宝のように見えた。

同様の商業戦略は他の外販磁器にも見られる。官窯製ではないにもかかわらず、さまざまな「官」や「御用」を思わせる銘を刻み、ヨーロッパ人の「皇室への憧れ」に応えたのである。

趙松亭と「貢局」ブランドの帝国

「貢局」銘の大量生産は、清末の名工・趙松亭(ちょうしょうてい)と深い関係がある。1925年、彼は龍窯を再建し「復興窯」と名づけ、「貢局」シリーズの紫砂壺を大量に製造してイギリスやフランスへ輸出した。

趙松亭の壺は精緻な造形と優れた仕上げで知られ、彼自身が監督にあたり、「刻む者、銘する者、印す者、款する者、いずれも当時の代表的作品である」と評された。これらの壺はヨーロッパ市場で大人気を博し、上海の租界でも最も成功した外販茶器ブランドとなった。

趙松亭のもとには邵歩雲、儲銘、郭其林、潘石根など多くの優秀な壺師が育ち、彼らはのちに民国時代を代表する名匠となった。彼らの初期の「貢局」ブランド作品は、現在では過小評価されており、コレクターにとっては「掘り出し物」と言える。

博物館収蔵品の考証という難題

オランダをはじめとするヨーロッパの博物館に収蔵された「貢局」壺は、中国外販陶磁史を研究するうえで貴重な資料である。銘文上の年代錯誤はあるものの、19〜20世紀の中欧貿易の繁栄を物語っている。

だが、それは同時に考証上の大きな課題でもある。これらの壺の実際の制作年代をどう特定するのか? 商業的意図と史実をどう区別するのか? これには多角的な考古学的証拠と文献分析が求められる。

現在、比較的信頼性の高い年代判定法は、胎土の分析、工芸技法、歴史背景など複数の要素を総合するもので、銘文のみを根拠とすることはできない。「天啓貢局」銘の壺も、泥質や焼成技法から見て、清末〜民国初期の製作と考えるのが妥当だ。

香港コレクターの発見

香港のコレクター羅桂祥氏は、「貢局」銘の紫砂壺を二点所有していた。専門家の鑑定によって、それらが「19世紀初期、タイ向けの外販用に特別製作された磨光直筒壺」であることが確認された。

この発見は、「貢局」銘が商業的ブランドであり、外販背景を持つことを裏づけている。

外販壺には共通した特徴がある——胎質がきめ細かく、形が整い、磨光が美しく、銘文が鮮明である。

それらは真の「貢品」ではないが、製作技術は宮廷用の器に劣らず、当時の宜興職人の高度な技を示している。

歴史を再評価する価値

フローニンゲン博物館の「天啓貢局」壺は、銘文の年代に誤りがあるとはいえ、その歴史的価値は少しも損なわれない。むしろ、それはより多層的な歴史像を映し出す。

第一に、それは中国商人が国際市場でいかにブランドを構築したかを示す実例である。

第二に、異文化間の理解と誤解を反映している。ヨーロッパのコレクターは「中国皇室」の幻想を重ね、中国商人はそれに応じて商業的物語を紡いだ。

第三に、それは考古学的研究において、銘文だけに頼る危険を教えてくれる。

現代コレクターへの示唆

現代のコレクターにとって、このオランダの事例は重要な教訓を与える。

銘文を盲信しないこと。 どんなに権威ある銘でも後補の可能性がある。重要なのは器そのものの時代的特徴である。

胎土と技法を重視すること。 真の古壺は泥質・成形・焼成に独自の時代感を示す。これが最も確かな証拠だ。

商業背景を理解すること。 「官」や「貢」といった銘は、しばしば単なる商標に過ぎない。歴史的文脈を知ることで誤解を防げる。

文化交流の価値を尊重すること。 たとえ「正統な明代器」でなくとも、外販壺は中外文化交流の貴重な証人である。

謎の背後にある文化的省察

「天啓貢局」銘の謎が最終的に示すのは、より深い文化的問いである。

すなわち、グローバル化の歴史の中で、異なる文化はどのように互いを理解し、そして誤解してきたのか、ということである。

中国の商人は「貢局」銘を用いてヨーロッパ人の東方皇権への幻想を迎合し、ヨーロッパの収集家はそれを神秘的な宮廷の遺宝として崇めた。双方がそれぞれの文化的ロジックで相手を解釈し、その結果「貢局」という神話を共同で作り上げたのだ。

この神話は今日まで続いている。フローニンゲン博物館で二つの朱泥壺を見つめるとき、我々が目にしているのは単なる器物ではない。そこには、異文化が出会ったときに生じる複雑な化学反応が刻まれている。

それは我々に思い出させてくれる——歴史とは単なる事実の記録ではなく、誤解と想像と再解釈に満ちた動的な物語なのだ。

おそらく、これこそが「天啓貢局」壺の最も貴重な価値である。

それは単なる茶器ではなく、文化交流史の生きた化石であり、人類が異文化を通じて築いた知恵と限界の証なのである。